前回のこのミス雑感を書いてから、間に三記事しか挟まってませんね… ほとんど開店休業中のグログですが、竜蹄堂(古本屋)として告知したいこともたまにあるし、細々と続けさせていただきます。

今回、私のこのミス予想は↓これでした(感想ではなく予想なので、未読の作品も含まれています)。

【海外】

◎『自由研究には向かない殺人』ホリー・ジャクソン

◯『ヨルガオ殺人事件』アンソニー・ホロヴィッツ

△『第八の探偵』アレックス・パヴェージ

▲『悪童たち』紫金陳

アンソニー・ホロヴィッツの1位にそろそろ飽きている人もいるのではないかと思ったので、『自由研究…』のほうを上位にしましたが、今回もホロヴィッツは強かったですね。

『自由研究には向かない殺人』は、系統としてはヒラリー・ウォー『失踪当時の服装は』などと同じ、過去の失踪事件を追う物語。町中のほとんが顔見知りの小さな田舎町の事件って、私の好きなシュチュエーションでもあります。この手の作品は、なぜ重要な物証が数年後に出てくるのかに理由をつけることが難しいが、フェイスブックの鍵アカの写真、プリンターのプリント履歴など、ヒラリー・ウォーの時代にはなかったアイテムを使ってうまく処理していたと思います。

『第八の探偵』は、短編ひとつひとつにテーマを持たせた凝ったつくりの短編集。最終章ではそらの短編がひとつに収斂する展開になるが、これはうまく落ちたかというとちょっと微妙な感じ。個々の独立した短編として完成度を上げるやり方もあったと思う。

『悪童たち』は中学生の三人組がある観光地で殺人の現場を目撃するところから始まるが、それが原因で犯人に追われるのではなく、逆に犯人を脅迫するという展開がまず意外。上巻半ばのあるシーンを読んだときは、子供のやることにしてはちょっと悪趣味では? これじゃ主人公に共感できないと思ったが… なるほどあのエピソードがあることで、バットエンドもアリになった。なかなか先読みを許さない上質のサスペンスでした。

上の予想に含めなかった作品で気になったものとしては、ジェフリー・ディーヴァー『オクトーバー・リスト』。ラストシーンから、時間軸を遡って逆行していくという構成。そもそもこんな超絶技巧の物語は、ディーバーでなければ完成させることも難しかっただろうという意味では素晴らしいのだが、なんとなく物足りなさが残るのは、逆行する構成だからこそ生まれるサスペンスというものを創出できなかったからだろうか?

ベストテンでは対象外だが、昨年読んだ中で印象に残っているものは、まずディーリア オーエンズ『ザリガニの鳴くところ』。評判通りの良作。ミステリ味は薄いと聞いていたが、あのラストが読者のこうなればいい… という願望を巧みに利用したトリックだとすれば、立派なフーダニットといえるのでは。

あとは創元推理文庫の復刊フェアで手に入れたアントニー・マン『フランクを始末するために』。作者がこれを執筆したのは1998年から2003年ごろらしく、日本で初版が刊行されたのは2012年。それなのに、なぜか50〜60年代の古典ミステリを読んでいるような気分になる不思議な短編集。これはなぜなんだろう? 登場人物がパソコンや携帯を使わないせいかなぁ… ベストを一編選べと言われたら、月並みですがやっぱり「買いもの」かな。目からウロコのネタでした。

【国内】

◎(『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬)

◯ なし

△『孤島の来訪者』方丈貴恵

▲『影踏亭の怪談』大島清昭

さて国内編。Twitter等の評判から、1位は『同志少女よ、敵を撃て』かと思ったが、これは私の勘違い。奥付を見ると発行は今年の11月25日。これでは今年のベストテンにはとても間に合わない。残りの二作品は『孤島の来訪者』が13位、『影踏亭の怪談』は圏外。ただ『孤島の来訪者』は20年11月の刊行であり、ほぼ一年前の作品としては大健闘といえるのでは。

その『孤島の来訪者』の感想は別記事に書いたのでそちらを参照。『影踏亭の怪談』は、以前、芦沢央『火のないところに煙は』がベストテン入りしたこともあり、ホラーでもいけるか? と思ったのだが圏外となり残念。内容的には、ちゃんと現実的なオチが用意されているホラーミステリです。

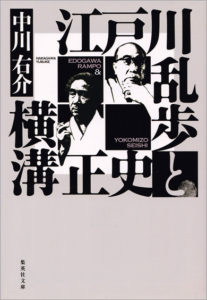

国内編で他に印象に残っているのが、中川右介『江戸川乱歩と横溝正史』。これはタイトルのつけ方で損をしていると思う。解説の小山正氏によると「乱歩と正史それぞれの人生を描く評伝は皆無だった」とあるが、あれ?そうだったっけ?と思うほど、乱歩や正史の経歴はよく知られている。そもそも乱歩自身が貼雑年譜のような詳細な記録を残しているし、作品論や作家論にいたっては、膨大な数の作品が存在する。

これもそんな作家論のひとつと思い、興味を持てずにいたのだが、文庫化されたことをきっかけに手に取ってみると想像していた内容とはまったく違う。ここに描かれているのは、戦前のミステリ出版業界の栄枯盛衰である。たとえば、戦前はナンバー1の版元であった博文館(新青年の版元)がなぜ衰退して、そのポジションを講談社に取って代わられることになったのか。それらを「編集者としての乱歩」「編集者としての正史」の視点から描いてみせる。乱歩ファンには有名な、『押絵と旅する男』の初稿を便所に捨ててしまったエピソードも、この大きな流れのひとつのピースとしてみると、また違った様相が見えてくる。

単なる評伝と思われてスルーされたら惜しい力作。評論も含めるならば、私の昨年度のベストワンはこの作品です。